2024/09/03

建築士の仕事とは?

個人宅からビルまで、地図に仕事が残る仕事

建築士は家屋や街中の商業施設やランドマークといったダイナミックなプロジェクトに携わることのできる職業です。

デザイン性の高い建築物を手掛けたり、周囲との景観や調和を大切にしたデザインを考えたり、クリエイティブで華やかな印象がありますが、その裏では緻密な積み重ねや管理も多い仕事です。

まず、クライアント(お客様)と打ち合わせをして、どんな建物を建てたいのか、どんな機能やデザインが必要なのかを詳しく聞きます。個人宅の場合もあれば、商業施設やビルまでその種類は多岐にわたります。

クライアントの要望をもとに、設計図が描かれ、その設計図をもとに建築に必要な材料やコストの見積もりも実施。工事が設計図通りに進んでいるか、法律や規制に基づいて安全に建物が建てられているかといった建築現場での施工管理も重要な仕事です。

単に建物をデザインするだけでなく、周辺の建物や景観から異様に浮かないようにする、顧客の要望を反映しながら法律や規制に関する確認をする...など、技術的な知識や問題解決能力も求められます。

人々の暮らしを支え、より良い環境を作り出したという手応えや達成感を味わうことのできる、スケールの大きな仕事だと言えます。

建築士の年収はどのくらい?

令和4年度賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によると、建築士の平均年収は620万円。 企業規模が1,000人以上の大手建設会社などでは、年収800万円超と、会社の規模や関わる案件によって異なる傾向にあります。

社内で管理職となったり、自分の建築設計事務所を開いて仕事をすると年収が高まる可能性も大きくなります。

建築士になるには?

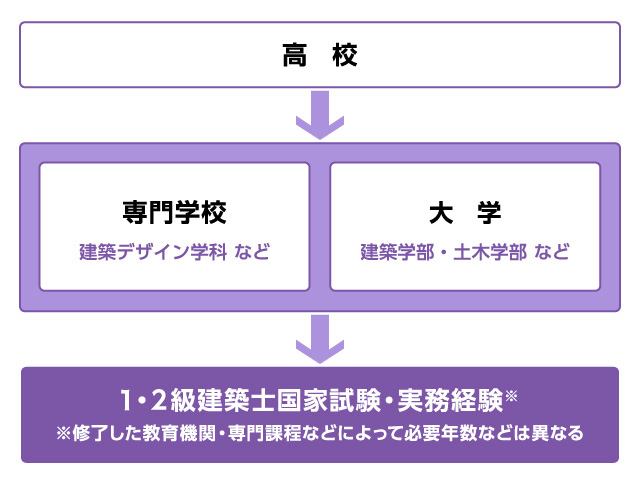

高校を卒業した後に、建築関連の大学や専門学校に進学することが一般的です。

建築士を目指せる学校の種類としては、大学・専門学校がありますが、国家試験を受験する資格を得るためには、国土交通大臣が指定する建築に関する科目(指定科目)を履修できる課程をもつ学校を選ぶことが大切なポイントとなります。そこで建築に関する知識や技術を学びながら、建築士の国家資格取得を目指します。

建築士資格には2級と1級があります。専門学校によっては、2級の受験資格しか得られない学校、2級・1級どちらも得られる学校があるため、入学時にきちんと確認することが重要です。

大学では建築史や理念といった建築に関する知識全般を学びますが、専門学校では主に2年間という短期間で現場に即した人材を育成するためのカリキュラムがまとまっています。また少人数制の環境なら、学生と講師の距離が近くすぐに質問できるなどアットホームな雰囲気で学習できるメリットも。

産学連携やインターンシップなど、在学中から現場を経験できる実習カリキュラムも多いので、効率よく即戦力を身につけることができます。

卒業後、建築会社や建築事務所に就職し、先輩建築士達のサポートをしながら実務経験を積んでいきます。というのも、法令の緩和により実務経験がなくても1級建築士の国家試験を受験することが可能となりました。しかし免許の登録の際に2年の実務経験が必要となりますので注意が必要です。

免許登録ができれば、2級建築士、1級建築士として働くことができます。

建築士になるために資格は必要?

建築士になるためには、「1級建築士」もしくは「2級建築士」「木造建築士」のいずれかの国家資格を取得する必要があります。先ほどの「なるには」の項目でも書きましたが、実務経験がなくても国家試験を受験することは可能です。

しかし依然として建築士試験は難易度が高く、合格率は2級建築士が20〜25%前後、1級建築士は10%前後※。木造建築士に関してはそこまで難易度が高くないものの、建築できる範囲が狭まります。

また、それ以外に、普通自動車免許があると、行動範囲が広がるため仕事上で活躍できる可能性が大きくなります。

※学科試験・製図試験あわせた総合合格率。

建築士の将来性は?

建築士は常に必要とされる仕事のため需要は安定しています。また日本全国どこででも仕事ができるのも魅力です。

都心部においては、デベロッパー(開発事業者)による建物の大規模化が進んでいることからオフィス・ホテル・商業・住宅などを組み合わせた複合施設を建設するような仕事が今後も続くでしょう

建築士に向いているのはどんな人?

- 設計図や建築模型を作るため、細かな作業が好きな人。

- 現場や顧客とコミュニケーションを取ることが得意な人。

- 顧客の希望をしっかりと聞き取れる、理解ができる人。

建築士になるにはこの学科!

東京デザイナー・アカデミー 建築デザイン学科

東京デザイナー・アカデミー 建築デザイン学科

人が生きる、環境すべてをデザインする。

建築模型の作り方からCADなどの設計ソフトの扱い方、構造力学といった基礎をしっかりと学んだ上で、住宅や公共施設といった目指す建築士ごとに分かれた専攻で2級建築士国家試験の合格と就職を目指します。

東京デザイナー・アカデミーは建築士受験資格認定校のため、卒業と同時に実務経験なしで「1級建築士」「2級建築士」の受験が可能。オリジナルテキストを使用したカリキュラムで最短での資格取得を目指すことができます。

建築士に関連する仕事

- エクステリアデザイナー

- 住宅デザイナー

- 建築施工管理者

- 都市計画デザイナー

- CADオペレーター

- 福祉住環境コーディネーター